Anlässlich ihres Demokratiekongresses begrüßten die GRÜNE Landtagsfraktion und die GRÜNE kommunale Vereinigung Rheinland-Pfalz zahlreiche Expertinnen und Experten sowie Gäste aus Zivilgesellschaft und Politik. In einer prominent besetzten Podiumsdiskussion und sechs anschließenden Workshops ging es um zentrale Fragestellungen rund um das Thema Demokratie. Wie stoppen wir die Erosion unserer demokratischen Werte? Wird radikal das neue Normal? Und wie verteidigen wir unsere Institutionen und unsere offene Gesellschaft?

Das war der Demokratiekongress "Strategien für eine starke Gesellschaft"

Wir erleben derzeit, dass unsere freiheitliche Demokratie in Gefahr ist. Rechter Hass, offene Diskriminierung, islamistischer Terror und Fake News bedrohen unsere friedliche und offene Gesellschaft. Es geht jetzt daher mehr denn je darum, das zu schützen, was uns schützt: unsere Demokratie. Mit unserem Demokratiekongress möchten wir dazu beitragen, Akteure aus Politik und Zivilgesellschaft zu vernetzen und gemeinsam Strategien für eine starke Gesellschaft zu erarbeiten.

Das zentrale Ergebnis unseres Demokratiekongresses lautet, dass wir den gegenwärtigen Herausforderungen für unsere demokratische Gesellschaft nicht hilflos ausgeliefert sind. In Rheinland-Pfalz gibt es eine starke Zivilgesellschaft, die Tag für Tag unsere Demokratie mit Leben füllt. Diese wollen wir weiter nach Kräften unterstützen.

Zentrale Beiträge und Denkanstöße lieferten der Politologe Prof. Dr. Uwe Jun, Lea Frühwirth vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie sowie Staatsministerin Katharina Binz.

Mit dem Rheinland-Pfalz Monitor wurde erstmals die politische Kultur in unserem Land untersucht. Die Ergebnisse hat Prof. Jun im Rahmen des Kongresses vorgestellt. Dabei wurde deutlich: die Menschen in Rheinland-Pfalz stehen mit einer überwältigenden Mehrheit hinter der Demokratie als Staatsform. Beobachten lässt sich aber eine wachsende Skepsis gegenüber dem Realzustand unserer Demokratie. Diese Skepsis äußert sich zum einen in Orientierungslosigkeit und Zukunftsängsten in Teilen der Gesellschaft, aber auch in Verschwörungserzählungen und Populismus, die das Vertrauen als Grundlage unserer demokratischen Gesellschaft schwächen.

Das Vertrauen in unsere Institutionen, in gewählte Repräsentant:innen, in unseren Wahlprozess, aber auch in unsere Medien und die Wissenschaft gerät zusätzlich durch gezielte Desinformationskampagnen unter Beschuss. Lea Frühwirth machte in ihrem Beitrag deutlich, dass Desinformation kein rein digitales Phänomen ist. Überall dort, wo Menschen miteinander kommunizieren, können Falsch- und Desinformationen stattfinden. Das kann auf TikTok, X oder Telegram sein, aber auch am Arbeitsplatz, im Freundeskreis oder in der Familie. Um Desinformation als Gesellschaft wirksam zu bekämpfen, braucht es einen integrativen Ansatz, der über die Motive und Ziele von Absender:innen aufklärt, die Verbreitung von Desinformation durch stärkere Regulierung eindämmt und Empfänger:innen im persönlichen Umgang mit Desinformationen sensibilisiert.

Podium: „Wird radikal das neue Normal? Wie stoppen wir die Erosion unserer demokratischen Werte?“

Die Wahlergebnisse des vergangenen Jahres zeigen eines deutlich: der gesellschaftliche Diskurs polarisiert sich immer mehr. Die Menschen neigen teilweise zum Extremen, vor allem am rechten Ende des Parteienspektrums. Beim Versuch verlorene Stimmen zurückzugewinnen, bedienen sich auch vermeintlich demokratische Kräfte verstärkt einer Sprache, die gesellschaftliche Gräben noch weiter aufreißt.

Was es jetzt braucht, ist eine stärkere Solidarität untereinander. Denn auch wenn die Auffassungen und Meinungen bei bestimmten Themen auseinandergehen, eint uns Demokrat:innen doch der Wunsch nach dem Erhalt unserer freiheitlichen Demokratie. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Verhältnisse, wie wir sie beispielsweise in den USA erleben, auch bei uns Realität werden.

Wir müssen Räume für den Austausch schaffen und dabei möglichst breite Schichten unserer Gesellschaft einbinden. Dazu gehört eine Stärkung der Einkommens- und Bildungsgerechtigkeit. Denn es zeigt sich immer wieder, dass unterschiedliche Voraussetzungen in diesen Bereichen die Chancen auf die Teilhabe an politischen Prozessen maßgeblich beeinflussen.

Wir müssen die Menschen durch eine einfache und klare Sprache mitnehmen und Entscheidungen lebensnah erklären. Wir müssen den Menschen zuhören, aber die guten Ideen auch umsetzen. Die besten Pläne bringen nichts, wenn sie in Schubladen verschwinden. Positive Veränderungen müssen für die Menschen spürbar und erlebbar sein.

„Zwischen Frust und Zukunftssorge: Wie politische Unzufriedenheit in Mittelstädten die Demokratie herausfordert"

Workshop 1: Pia Schellhammer (MdL, Fraktionsvorsitzende BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Rheinland-Pfalz) und Prof. Dr. Uwe Jun (Politikwissenschaftler, Universität Trier)

Rheinland-Pfalz ist geprägt von einer Vielzahl an mittelgroßen Städten. Etwa 40 Prozent unserer Bevölkerung lebt in Städten mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern. Diese Orte unterscheiden sich zum Teil deutlich voneinander. Dennoch zeigen sich bei der Betrachtung der politischen Einstellungen erstaunliche Gemeinsamkeiten. Die Menschen in diesen Städten blicken besonders skeptisch in die Zukunft. Sie betrachten die Veränderungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte eher negativ. Dadurch sind sie anfälliger für Polarisierung.

Leere Innenstädte, fehlende Begegnungsräume, veränderte Strukturen – die Gründe für diese wachsende Unzufriedenheit sind vielfältig. Wir müssen den Menschen zuhören und ihnen im auch im vorpolitischen Raum begegnen. Viel wichtiger ist aber die anschließende Umsetzung. Denn wenn gute Pläne in Schubladen verschwinden, sinkt das Vertrauen in die Politik nur noch weiter.

Das Gute ist: gezielte Zukunftsstrategien für unsere Mittelstädte lassen sich häufig sogar mit überschaubaren Mitteln umsetzen. Es lassen sich durch einfache Maßnahmen schnell positive Ergebnisse erzielen. Die Bekämpfung von Leerstand, die Belebung von Innenstädten, kulturelle Angebote: alles Dinge, die die Menschen als sofortige Verbesserungen ihres alltäglichen Lebens wahrnehmen.

„Demokratie unter Druck: Wie wir unsere Institutionen schützen“

Workshop 2: Carl-Bernhard von Heusinger (MdL, Demokratiepolitischer Sprecher Landtagsfraktion) und René Selbach (Politikwissenschaftler, Johannes Gutenberg-Universität Mainz)

Es gibt unterschiedliche Vorstellungen darüber, was Demokratie ausmacht. Auf zwei wesentliche zentrale Werte können sich aber die meisten Menschen einigen: Gleichheit und Freiheit. Die AfD vertritt identitäre Demokratievorstellungen, die mit diesen Idealen unvereinbar sind.

Die Vorstellungen der AfD sind antipluralistisch – gegensätzliche Meinungen und Interessen innerhalb unserer Gesellschaft werden ignoriert. Das Volk wird von der AfD als ethnisch und kulturell homogene Einheit verstanden. Der Schutz und die Rechte von Minderheiten werden vom Wohlwollen der Mehrheitsgesellschaft abhängig gemacht. Individuelle Freiheiten werden nur der eigenen Gruppe garantiert.

Diese Erkenntnisse müssen unseren Umgang mit der AfD leiten. Die demokratischen Kräfte müssen ihren gemeinsamen Wertekanon klar formulieren. Jegliche Form der Kooperation mit jenen, die diese Werte angreifen, muss weiterhin vermieden werden. Im Gespräch mit Wähler:innen oder Symphatisant:innen müssen wir immer wieder zwei Dinge deutlich machen: es gibt einen Unterschied zwischen Meinungsfreiheit und Widerspruchsfreiheit. Und es gibt keine einfachen Lösungen für komplexe Probleme.

„Desinformation als Bedrohung: Wie wir unsere Gesellschaft rüsten können“

Workshop 3: Misbah Khan (MdB, Mitglied im Ausschuss für Digitales und im Ausschuss für Inneres und Heimat) und Prof. Dr. Achim Rettinger (FZI Forschungszentrum Informatik)

Desinformation im digitalen Raum hat längst gravierende Auswirkungen auf die analoge Welt. Mit Desinformation werden gezielt negative Emotionen erzeugt, um das Vertrauen in unsere demokratischen Institutionen zu untergraben. Deshalb müssen wir sowohl on- als auch offline schnell widerstandsfähiger gegen Desinformationskampagnen werden.

Es gibt bereits eine Vielzahl an Maßnahmen, die wir gegen Desinformation ergreifen können. Geltendes Recht muss endlich konsequent durchgesetzt. Die Plattformbetreiber müssen in die Pflicht genommen werden, Desinformation stärker zu regulieren. Denn durch ihre Algorithmen nehmen sie deutlichen Einfluss auf die Verbreitung von Informationen. Technische Möglichkeiten, die Flut von Falschinformationen zu verhindern, wären bereits vorhanden.

Gleichzeitig brauchen wir eine Stärkung der Medienkompetenz, um die kritische Auseinandersetzung mit Inhalten zu fördern. Das gilt nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene. Denn es ist um einiges einfacher zu prebunken als zu debunken – also Desinformation bereits zu bekämpfen, bevor sie verbreitet wird. Nur so lässt sich die anhaltende Vertrauenskrise wirksam bekämpfen.

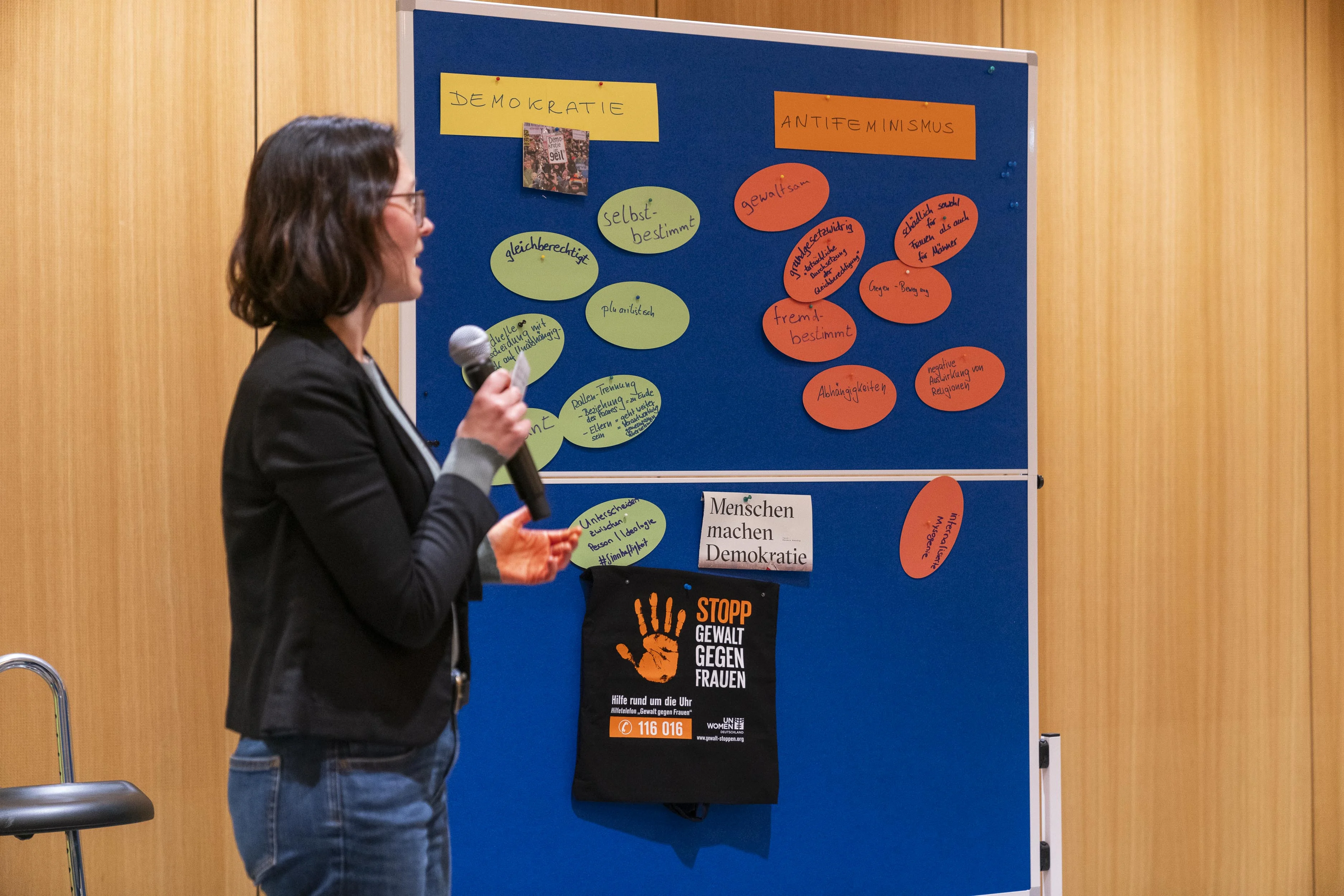

„Antifeminismus: Ideologische Brücke in die Mitte der Gesellschaft“

Workshop 4: Lisett Stuppy (MdL, Frauenpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion) und Birte Strack (Familienanwältin, Stellv. Vorsitzende Deutscher Juristinnenbund Rheinland-Pfalz)

Antifeminismus und unsere Demokratie stehen sich diametral entgegen. Denn Antifeminismus richtet sich gegen zentrale Grundwerte unseres Zusammenlebens wie Selbstbestimmung, Gleichberechtigung oder Pluralismus.

Antifeminismus ist organisierter Widerstand gegen Gleichstellungs- und Frauenbewegungen, aber auch gegen vielfältige Familienmodelle und queere Lebensweisen verstehen. Dabei beobachten wir häufig Verknüpfungen mit weiteren Formen von Diskriminierung, wie Rassismus, Antisemitismus und Queerfeindlichkeit, aber auch mit Verschwörungserzählungen.

Die Folgen sind gravierend. Betroffene ziehen sich aus der Öffentlichkeit zurück, zum Beispiel aus politischen Ämtern. Damit verschwinden wichtige und zwingend notwendige feministische Perspektiven aus dem Diskurs und der öffentlichen Wahrnehmung.

Antifeminismus ist aber nicht nur ein rechtes Phänomen, sondern in breiten Teilen der Bevölkerung verbreitet. Viele Männer sind auch heute kaum zu einer gleichberechtigten Partner- oder Elternschaft bereit. Nach wie vor ist die Aufteilung von Care Arbeit in Deutschland sehr ungleich zu Lasten von Frauen verteilt, Einkommensunterschiede sind immer noch deutlich. Der Einsatz für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf bleibt für uns daher zentral.

„Angriffe auf unsere Vielfalt: Wie wir unsere offene Gesellschaft verteidigen“

Workshop 5: Josef Winkler (Integrations- und Queerpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion) und Jessica Andel (Melde- und Dokumentationsstelle für menschenfeindliche Vorfälle in Rheinland-Pfalz)

Im vergangenen Jahr wurden von der Melde- und Dokumentationsstelle für menschenfeindliche Vorfälle in Rheinland-Pfalz durchschnittlich fast drei Vorfälle pro Tag erfasst. Besonders häufig sind rassistische und rechtsextreme Taten. Jeder Übergriff – egal ob strafrechtlich relevant oder nicht – hat persönliche Auswirkungen auf die Betroffenen.

Niedrigschwellige Anlaufstellen wie die bei m*power angesiedelte Meldestelle helfen uns deshalb dabei, das Dunkelfeld menschenfeindlicher Vorfälle in Rheinland-Pfalz aufzuhellen. Offizielle Statistiken können unzureichend sein, da bestimmte Gruppen von Betroffenen zum Teil leider nur wenig Vertrauen in die Strafverfolgungsbehörden haben.

Deshalb brauchen wir solche Stellen als notwendige Ergänzung, um die Perspektive von Betroffenen sichtbarer zu machen. Denn nur wenn wir das Ausmaß der Problematik erfassen, können wir die notwendigen Maßnahmen zum Schutz und zur Unterstützung der Betroffenen treffen.

„Gerade jetzt: Jugend mehr beteiligen“

Workshop 6: Fabian Ehmann (MdL, Jugendpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion), Sabrina Kleinhenz (Vorsitzende Dachverband der Kommunalen Jugendvertretungen Rheinland-Pfalz), Katharina Rißberger (Koordinatorin für Kinder- und Jugendbeteiligung, Stadt Mainz) und Vertreterinnen des Landesjugendbeirats

Das Land hat die Voraussetzungen für mehr Kinder- und Jugendbeteiligung in den letzten Jahren deutlich verbessert. Jugendliche müssen bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, angemessen beteiligt werden. In der Gemeindeordnung haben wir ein Antragsrecht für eine Jugendvertretung festgeschrieben. Leider fehlt nach wie vor in manchen Kommunen der Wille, eine Jugendvertretung einzurichten. Selbstverständlich muss aber auch das nötige Personal und Know-How in den Verwaltungen vorhanden sein.

Um möglichst viele Jugendliche für die Mitwirkung an Beteiligungsformaten zu begeistern, braucht es eine direkte Ansprache. Vor allem bei der Beteiligung von migrantischen Jugendlichen gibt es noch Luft nach oben. Konzepte wie die Mainzer Jugendkonferenz zeigen, wie ein breiter Querschnitt an Jugendlichen erreicht werden kann. Hier kommen einmal im 300 Jugendliche zusammen und arbeiten in Gruppen gemeinsam an konkreten Projekten. Die Hälfte kommt dabei aus Schulklassen aller Schulformen – so wird sichergestellt, dass möglichst viele soziale Hintergründe abgebildet werden.

Zentral bleibt für uns aber das Wahlalter 16 bei Landtags- und Kommunalwahlen. Wir werden nicht müde dafür zu werben, dass endlich auch Jugendliche über ihre ganz persönliche Zukunft entscheiden dürfen.